地域のミューズを発掘するメディア

地域のミューズを発掘するメディア

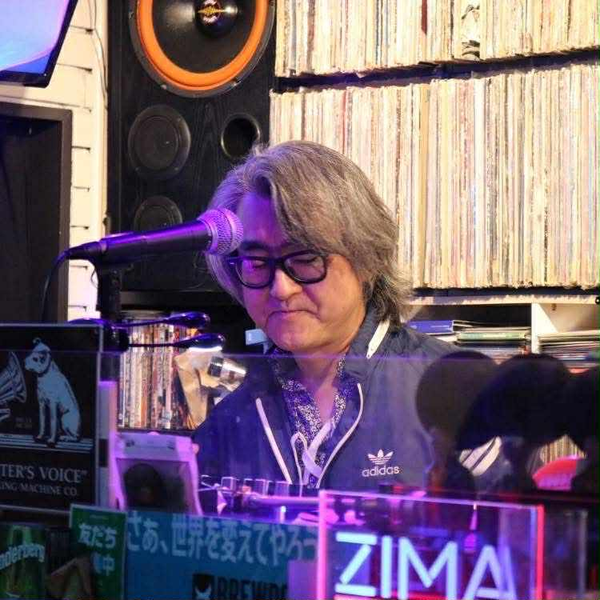

歌謡曲BARスポットライトオーナー

脱サラして歌謡曲BARを開業した安東暢昭さん。人と人、そして社会との繋がりを求めて、多くの人々が集まる店「スポットライト」を経営し、18年間守り続けてきた。SNSやAIが日々進化する現代にあっても、変わらず求められるもの――それは「心の繋がり」。そして、世代を超え人々をひとつにするのは、いつの時代も〝歌〟なのかもしれない。

これまでの歩み

僕はバブル世代ということもあり、学生時代は週に3回ほどディスコに通っていました。大学は工学部で、400人の学生のうち女性は10人にも満たず、当時はSNSもありませんでしたから、社交の場といえばディスコしかなかったんです。ディスコがなかったら「青春真っ暗」みたいな時代です。

その後、(株)リクルートに入社してからもディスコに通っていましたが、やがてクラブへと変化していき、雰囲気が少し合わなくなってきてしまった。もともと音楽が好きだったこともあり、「それなら自分が共感できる仲間たちと集まれる場所をつくろう」と思い立ったんです。友人の元バーテンダーにお酒を作ってもらい、知り合いのカメラマンのスタジオを借りて、僕自身は趣味でDJを担当しました。盛り上がりすぎて近隣からの通報で警察沙汰になったこともあり(笑)、スタジオで開催するのはやめて、イベントとして貸してくれるお店を転々としながら開いていました。それがとても楽しかったですし、「音楽とお酒を通じた社交場になる」と感じた体験が、今のミュージックBAR経営へとつながっています。

「誰もが遠慮なく昔話を語れる社交場をつくりたい」という想いで、リクルートを辞めて店を始めました。ソウルやロックに振るよりも、あえての歌謡曲。コアな音楽好きというよりは、幅広い層に刺さって欲しかったんです。辞めるときはまわりから止められましたね。僕自身も会社には恩もありましたし、辞めたあとも仲間や関係者たちに応援はしてもらいたかったので、やるべきことはきちんとやり切って、筋を通してからと思っていたので、結果、退職までに3年かかりました。早期退職制度のおかげで退職金が入り、借金せずに自己資金で開業できたのは幸運でしたね。

「新しい挑戦は背水の陣で」なんてよく言いますが、僕はそうは思いません。失敗したら終わり、みたいなリスクを背負いながら開業なんてしたら、何かあった時に総崩れになりますから。実際に、そんなふうに苦しんだ人を身近でも見てきました。だからこそ、できるだけリスクは抑える。やっていることはロマンチックに見えるかもしれませんが、根っこのところは案外リアリストなんです。

リクルート時代、銀座がオフィスだったので、新橋は庭のような場所でした。僕にとっての第二の故郷。それもあって、新橋に開業しました。

その後、2013年には90年代のJ-POPを楽しめる「90’s J-POP BAR SPOTLIGHT-J」大名店、2017年には「スポットライト」新宿店を開業。店舗を拡大していきました。

コロナのときに、2店舗を閉めました。それまで僕は「飲食店が成長するには店舗を増やすしかない」と思い込んでいたんです。でも、実際に2店舗を畳んでみたら、売り上げは確かに減ったんですが、利益はほとんど変わらなかった。むしろ「拡大すればするほどリスクばかり背負うんだな」と実感しました。

それ以来、店の成長は“拡大”じゃなくて“継続”だと考えるようになったんです。特に昭和歌謡やレコードを扱っている店ですから、続ければ続けるほど価値が積み重なっていく。コロナのおかげで、そのことに気づけました。

「歌は、人と人を繋ぐツールになる」

安東 暢昭さんの未来地図

01

現在は、福岡・天神と東京・新橋で、昭和の名曲をレコードで楽しむ「歌謡曲BARスポットライト」を営んでいます。

生まれ育った故郷・福岡で、38歳のときに思い切って帰郷し、お店を開業しました。そして、長年サラリーマンとして過ごした東京にも、自分の力で“錦を飾りたい”という想いを胸に、開業から4年目には古巣である新橋にも店を構えました。

懐かしい音楽に耳を傾けながら、世代や立場を超えて心がつながる―。そんな時間と空間を届けたいと思っています。

02

活動の原点は、32歳の時に中学からの親友をうつ病で亡くしたことでした。

人生で最も悲しい出来事であり、私に「生きる意味」や「自分の人生を賭けてやらねばならないこと」を突きつける出来事でもありました。

葬儀の席で、彼の奥様からこんな言葉をいただきました。

「彼は安東君が中高時代に作ってくれたカセットを聴きながら、昔話をすることが最後の心のよりどころだった」。その一言が胸に深く突き刺さり、今も離れることがありません。

家庭や仕事の責任が重くなる30代という時期に、彼が拠り所にしていたのは、子どもの頃の思い出や懐かしい音楽だった。その事実に強い衝撃を受けました。

同時に、「利害なく語り合える友人」や「誰に遠慮することもなく昔話ができる居場所」が、これからの世代にこそ必要だと強く感じました。そこで私は、“同世代にとっての心の核シェルター”を作ろうと心に決めたのです。

そして気づいたのは、10代に聴いていた音楽こそが、その核になるのではないか、ということ。

彼の奥様の言葉が原点となり、「昭和のヒットソングを自由にリクエストできるミュージックバー」という発想が生まれました。

だから「スポットライト」は、マニアやコレクターのための店ではありません。昭和に青春を過ごした“ごく普通の人”が、ごく普通に楽しめる同世代の社交場を目指して、39歳のとき(2007年)に開業しました。

不思議なことに、若い世代のお客様も知識を持って来店されます。彼らは多くのジャンルの中から選んで、純粋に「昭和歌謡曲」に興味を持って耳を傾けてくれる。お互いにウィンウィンで学び合える関係性がそこに生まれます。Z世代を中心に昭和ブームが広がる今、世代間の断絶を埋める糸口が、実は昭和歌謡にあるのかもしれない。そう思うこともあります。

03

還暦を迎えると、社会の一線から少しずつ退いていくじゃないですか。そうなると体は元気でも、多くの人がなんとなく寂しいような、過去に思いを馳せるような、黄昏期に入っていくわけです。18年間バーを営んできて感じるのは、還暦を迎えた世代は元気ではあるけれど、繁華街のバーに足を運ぶ人はめっきり減ってしまうという現実です。だからこそ、これからの私にとって「バーという形態」に固執する必要はないのだと思っています。

むしろ大切なのは、世代を超えて人をつなぎ、心を支える“場”をどう維持し、発展させていくか。そのために、デイサービスや地域の公民館など、身近なコミュニティの中に「昭和歌謡」という共通言語を届ける可能性を考えています。懐かしい曲を聴きながら語り合えるプログラムは、孤独を和らげ、世代の絆を取り戻すきっかけになるはずです。

コロナを経て若い世代のお客様が増えたことも追い風に感じています。巣ごもりの時間にカルチャーを掘り下げ、昭和の音楽や映像に触れた若者たちは、世代を超えて歌を楽しむことに自然と寛容になっている。その風景を目にすると、昭和のヒット曲は、世代を超えた「共通言語」として、断絶を埋め、人をつなぐ大きな力になると確信します。これからは、マネタイズの手段としての「バー」に縛られるのではなく、歌を通して人々をつなぎ、世代を超えたコミュニティを育んでいきたいと考えています。

安東 暢昭さんに10のQuestions!

Q1

とある常連客から「この店は世界遺産ならず世代遺産だね」と言われたこと。

店のコンセプトや理念を言い表す見事な言葉だと思い、今も使っています。

Q2

「嫌なことはやらないこと」。

同世代と会う機会は多いのですが、見た目も含めて“黄昏ている人”と、そうでない人がはっきり分かれるんですよね。よく「好きなことをやっている人は老けない」と言われますが、私は少し違うと思っています。

大事なのは「嫌なことをやらない」こと。結局、若い頃に頑張っていたのは、今この年齢になって“嫌なことをやらなくてもいい状態”をつくるためだったのではないか、と。嫌なことを積み重ねてしまうと、ストレスも増えて心も体も老け込んでしまう。逆に、嫌なことを手放していくと、人は自然と元気でいられるんじゃないかなと思います。

Q3

昨今の若い世代の昭和歌謡ブームやレコードカルチャー再注目、海外の若者のシティポップブームは気になっています。

「同世代コミュニティ」がスポットライトのコンセプトですが、世代を越え、国境を越えた昭和ヒットソングの底力や可能性はいかほどか?

そんな中、とある経営者からタイのバンコクにスポットライトのような日本のミュージックバーを出店したいというオファーがありました。メインはバンコク駐在の日本人ビジネスマンの里心をくすぐる店になりますが、現地若者が昭和の日本のヒット曲にどう反応するのか見てみたい気もします。

2025年11月にオープンが決まり、その準備に邁進しています。

Q4

前述のバンコク出店オファーもそうですが、スポットライトになんらかの影響を受けた人が、あちこちで似たような店を開業される話が増えています。

「そんな時代になってきたか!」とちょっと感動しています。「パクッた」とか「競合だ」とか目くじらを立てる経営者もいるかと思いますが、私は全く逆でそういう方々は同志同朋だと考えています。そのような横のつながりも大事にして歌で繋がる同世代コミュニティをもっと広げていきたいと感じています。

Q5

喫煙者を悪者扱いするとか、「あれをするなこれをするな」という禁止事項の立て看板の多さとか、金太郎飴的な再開発とか、時代は多様化と言いつつ他人を認めない風潮とか清廉潔白を求めすぎる余裕のなさ、人間味のなさが非常に気になっています。

何事にも「まぁまぁ」と受け入れて許す、多様な価値観を認める寛容な社会通念が絶滅の危機に瀕している事が許せません。

親友の自殺の要因も一部はそこにあるのではないかと思っています。

ハンドルの遊びが大きい寛容な社会こそが、今この国が目指す方向性なのでは?と思いますが、何もかもが逆を向いている感じ。

尾崎豊じゃないですが「自由って一体なんだい?」と思いますね。

Q6

100点です。ある人から見たら30点だったり50点だったりするのは当たり前ですが、それこそ完璧だったり清廉潔白な状態が100点ではないわけで。

悪い所は多々あれど、そこも含めて加点です。

バランスの取れた100点満点の人間であると自分で思う事こそ自由というものです。

Q7

承認欲求は自分で満たせ(笑)。

Q8

「お前がいてくれたから自分の人生がちょっと楽しくなった」と言ってくれる人を何人作れるか?

挑戦というか自分がこの世に存在する意義はそこだと思っています。私と直接関わった人もそうですし、私が生み出したスポットライトという店に触れて、「ちょっと」だけ日常が楽しくなったり、「ちょっと」だけ人生が豊かになってくれたら私がこの世に存在した意味はあるかなと。ですので、脱サラして似たような店を開業する方もそう、店で利害の無い友達を作ってくれるお客さんもそう。いろんな方にいろんな影響を与えている事は自分自身でも感じています。

スポットライトを続ける事でそういう人たちは自動的に増えていく。私も57才になりましたので、ここからそんなに一生懸命頑張ろうという気持ちはありません。

先述のバンコクでのプロデュース店は挑戦してみたいとは思いますが、むしろは拡大より継続。

「継続は力なり」という言葉がありますが、私は「継続のみ力なり」と思っています。

そもそもスポットライトは昭和のカルチャーバーなので継続こそが店の価値を高めることになるのは明確です。コロナ禍で2店舗閉店しましたが、残る2店舗をいかに継続していくか? そのための挑戦は続けたいと思っています。

Q9

プレイボーイを創刊し、一大帝国を築いたヒュー・ヘフナーの自伝ドラマ(アマゾンプライムビデオ)が超面白く、ハマって見ています。

Q10

自分の葬式で、集まってくれた人が「お前がいてくれたから俺の人生ちょっとだけ楽しくなったよ」と言ってくれること。

※本記事の情報は、掲載日もしくは更新日時点のものです。(更新日: 2026年02月05日)

Profile

プロフィール

安東 暢昭/Nobuaki Ando

歌謡曲BARスポットライトオーナー

1968年生まれ、福岡市出身。九州大学工学部卒。(株)リクルート入社。2007年に、「歌で人を繋ぐ」をモットーに、歌謡曲BARスポットライト開業。現在、福岡・天神、東京・新橋にて「歌謡曲文化の継承活動」を展開中。

Search

検索

地域から探す

タグから探す